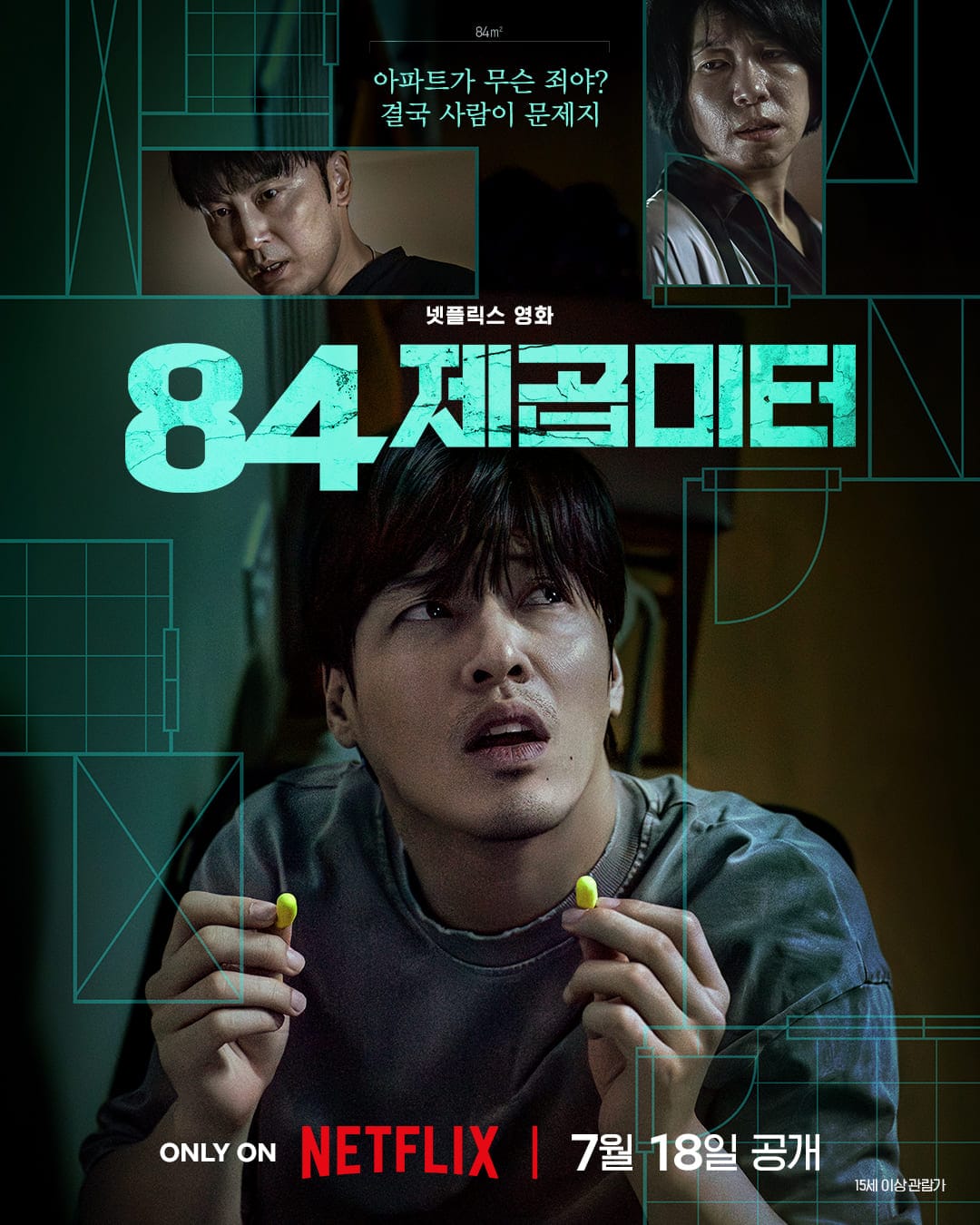

電影影評|《牆外之音》無法解決的層間噪音,只好解決人

《牆外之音》揭露韓國社區內的層間噪音問題與房價壓力。主角買房夢碎,劇情後半超展開卻失焦,引發觀眾對現實共鳴。

你現在住的地方是公寓嗎?還是獨棟?如果是公寓,或多或少都聽過樓上有聲音,小小聲的還好,如果太大聲就會影響到生活。特別是當你需要一個安靜的休息空間時,有聲音不間斷地出現,真的會讓人很煩。

《牆外之音》就是以這個題材作為主題延伸的電影,討論在韓國公寓裡會發生的「層間噪音」問題。

《牆外之音》影評

《牆外之音》是一部「劇情超展開」的電影,甚至可以說是腦洞大開的類型。電影前半段明顯在討論「層間噪音」的問題,主角從樓上開始找尋噪音來源,找不到源頭不打緊,甚至還被整棟樓的住戶誣賴是自己發出的噪音。

不過在電影的後半段突然來一個大轉折,變成打著正義旗幟的一場精心佈局。在私下製造噪音的「藏鏡人」,打算將主角被設計過的悲慘人生公諸於世,讓他成為韓國高房價體系下的受害者。

對於《牆外之音》的「野心」是明顯的。透過電影諷刺社會時事,是一種高端對抗體制的手法。不過前半段與後半段的調性明顯不同,更可以說是把原本談論的主題仿佛「換新」了,原本單純的「層間噪音」突然有了改變世界的可能性?

但這樣的劇情超展開,也讓人產生一種莫名的不協調感。

韓國「層間噪音」問題早已不是秘密

韓國「層間噪音」的問題,早已不是什麼新鮮話題。在當地,不少社會案件都與噪音糾紛有關,因此這部電影的主題對韓國人來說,其實非常貼近日常。可以說,每個人或多或少都曾經歷、或至少聽過主角所遭遇的情況。

有趣的是,電影將「生活噪音」變成了一種「武器」,用來逼迫看不順眼的鄰居搬家的手段。更誇張的,是在房市不景氣的情況下,想用這招以低價收購他們的房子。雖然不確定這種情節在現實中有沒有發生,但真實世界的荒謬往往不輸電影,或許某個角落,真的有人在這樣做也說不定。

「層間噪音」之外還有「房貸壓力」

《牆外之音》會吸引人,除了貼近日常之外,還有一個讓台灣觀眾特別有感的劇情設定:買房。對台灣人來說,如果不靠爸媽幫忙,光是湊頭期可能就得花光積蓄,最後還只能買個市中心的迷你小房。

正因為如此,電影把「窮得只剩下房子」放在主角身上,看起來雖然戲謔,卻真實得令人心酸,上班偷插電、下班兼差,休息時還得省著用冷氣與電燈。買了房,卻賠了生活。

一加一沒有大於二

《牆外之音》掌握了很好的題材,並且成功捕捉了現代人正在面對的生活現況:買房壓力、貧窮焦慮、以及最開始的層間噪音問題。這三個要素,其實就已經足夠撐起一部電影的主軸。

但後半段突然加入懸疑色彩,扯入對抗體制、媒體誤導等等,雖然每個元素都不差,但通通擠在一起,就變得過於雜亂。即使劇情依然圍繞「噪音」,但主題的核心卻逐漸失焦。

如果把前半段與後半段分開來看,各自都有其價值。若能改以影集方式呈現,或許更有餘裕去發展每個支線與角色。但如今礙於片長限制,全部塞進一部電影裡,結果就是讓整體變得四不像,有說,但好像又沒說清楚。

《牆外之音》推薦嗎?

真要說的話,《牆外之音》是一部讓人失望的作品。它有好食材,但沒煮出該有的味道。讓我想到動畫《中華一番》裡,小當家與李嚴比拼砂鍋料理的情節。

一邊是單純煮出龍蝦原味,一邊則是放進太多高級乾貨,結果反而蓋過了主菜本身。《牆外之音》也是如此。它明明有一個夠強的主題「層間噪音」,這件事就足夠有張力,也足夠貼近現實。

有些電影是沒料所以難看,而這部則是太有料,卻沒有一個清楚的主廚來掌握,這才是最可惜的地方。

《牆外之音》導演

金泰俊

《牆外之音》演員

姜河那、徐現宇、康惠蘭

《牆外之音》故事大綱

好不容易存夠錢買下屬於自己的公寓,卻沒想到夢想變成惡夢。不僅陷入財務危機,還被樓上下的神秘噪音折磨得身心俱疲。

《牆外之音》預告

(延伸閱讀:更多電影系列)