電影影評|《航站情緣》一場在機場等待中的人性之旅

機場不是終點,而是新的起點。《航站情緣》用等待訴說愛與信念,揭開平凡生活中的動人時刻。

當電影結束,字幕緩緩浮現,是我最喜歡的時刻。看慣了商業大片與特效堆砌,我更愛那些讓我閉上眼便湧現滿滿情感的作品。而《航站情緣》就是這樣的一部電影。

雖然它上映於 2004 年,卻在多年後依然讓我深深感動。一個被困在機場的男人,一段等待承諾的旅程,在笑與淚中觸動了我。

《航站情緣》影評

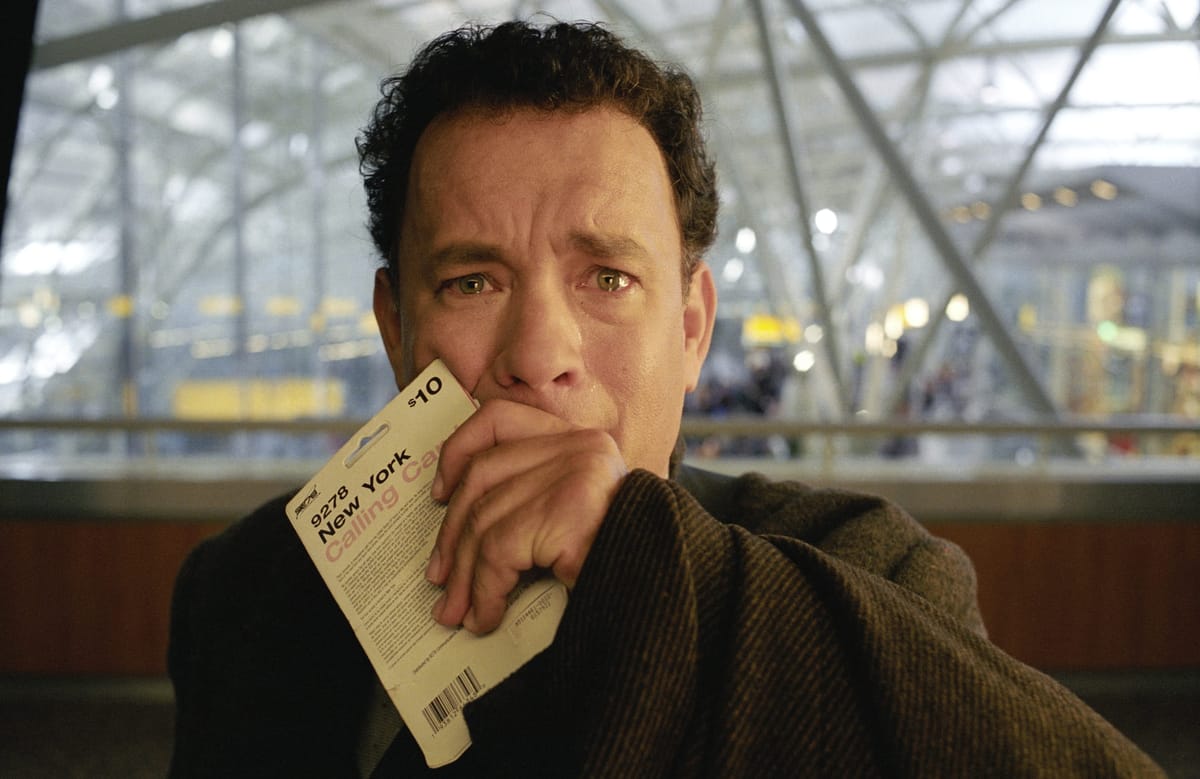

《航站情緣》的主角 Viktor Navorski 來自虛構的東歐小國克拉科齊亞,當他抵達美國紐約甘迺迪國際機場時,卻因祖國突發政變而護照失效。這讓他陷入進退兩難的處境,無法入境美國,也無法返回祖國。他被迫滯留在過境大廳,展開一段長達九個多月的機場生活。

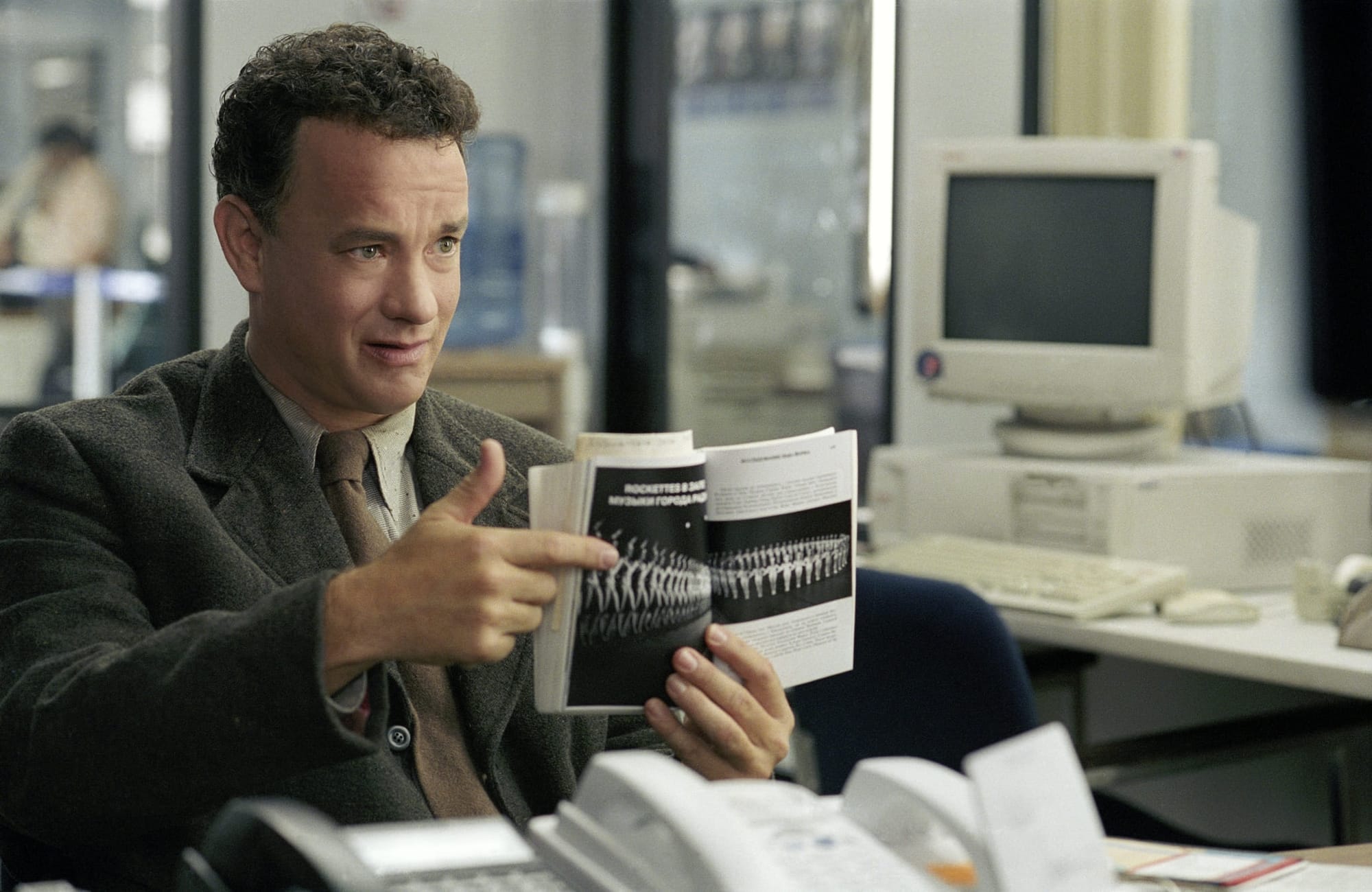

他靠著將行李推車歸位獲得零用金,買得起一份漢堡當晚餐。他在廁所洗澡、用椅子當床,也漸漸熟悉機場裡的人與環境。他遇上了機場官員 Frank 的刁難,也遇見了空服員 Amelia,發展出一段微妙的情感。整個故事就這樣緩緩鋪展,情節樸實卻真摯動人。

人物刻畫:每一段連結都不只是配角

讓我深受感動的,並不只是故事的架構,而是人物之間的情感連結。每個角色都真實鮮活,並非僅為推動劇情的工具。威特剛到機場時,英文幾乎不通,容易被誤解、被欺負,但他始終保持善良和正面態度。他的耐心與堅持,不僅讓觀眾佩服,也漸漸感染了身邊的人。

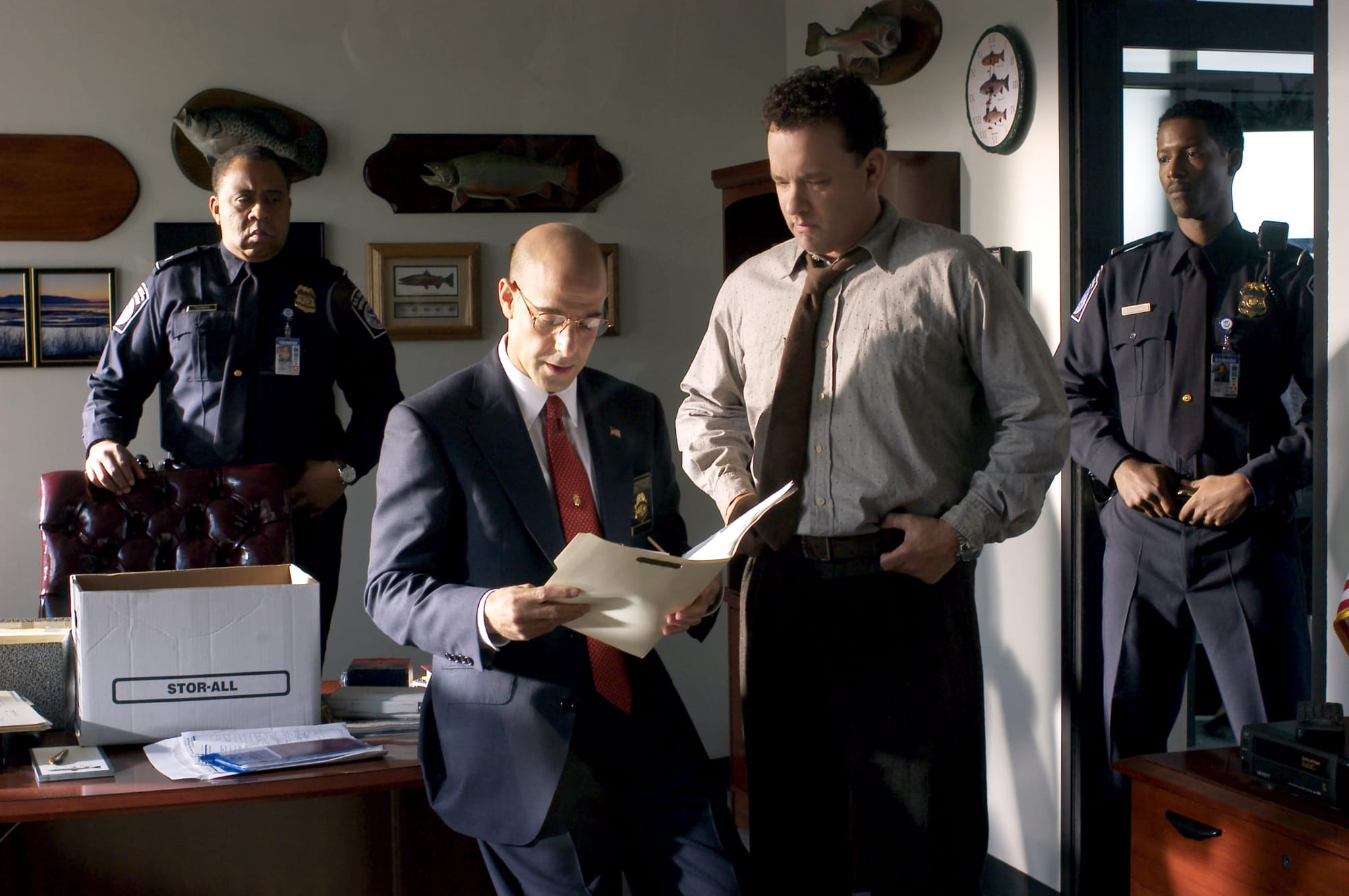

法蘭克是個一板一眼、唯規則是從的官員,初期他不斷想要逼 Viktor 違法離開機場,以免影響升官。但在故事尾聲,當 Viktor 準備赴紐約市完成父親遺願時,Frank 選擇不再阻攔。這段由對立到理解的轉變,象徵了人性中柔軟的一面。

關於等待的隱喻:每個人都在等什麼?

電影中,等待是貫穿整部片的主題。Viktor 等待祖國恢復和平,也等待完成與父親的承諾。而觀眾不禁自問,我們又在等什麼?

每段等待的過程中,他交到了朋友、幫助了他人,也改變了週遭人的生命。這部電影不急著推進劇情,而是細細描繪人與人之間溫暖的互動,這份溫度正是最打動人的地方。

演技與導演的功力完美結合

導演 Steven Spielberg 以真實事件為靈感,將一位伊朗男子在法國機場滯留十八年的故事,改編為《航站情緣》。若不是他的敘事技巧,這樣一個在機場中發生的故事,很難拍得如此飽滿且動人。而 Tom Hanks 的表現也無懈可擊,他以帶有口音的英語、憨直的神情,成功演活一個外地人初到陌生國度的困窘與善良。

從語言的隔閡到逐漸適應, Tom Hanks 不只展現角色成長,更讓觀眾見證「堅持本善」如何改變世界。

《航站情緣》好看嗎?

《航站情緣》不是一部熱鬧炫技的電影,也不是轟轟烈烈的愛情故事。它透過一個人的等待,訴說善良、承諾與堅持的價值。當所有角色因威特的存在而產生改變,我們也跟著被觸動,去反思生活中那些看似不起眼卻深具意義的互動。

它讓我想起,電影最動人的時刻,不在於結局有多驚人,而在於閉上眼睛時,能讓人回想起角色、情感與那些看似平凡卻閃亮的片段。

(延伸閱讀:更多電影系列)