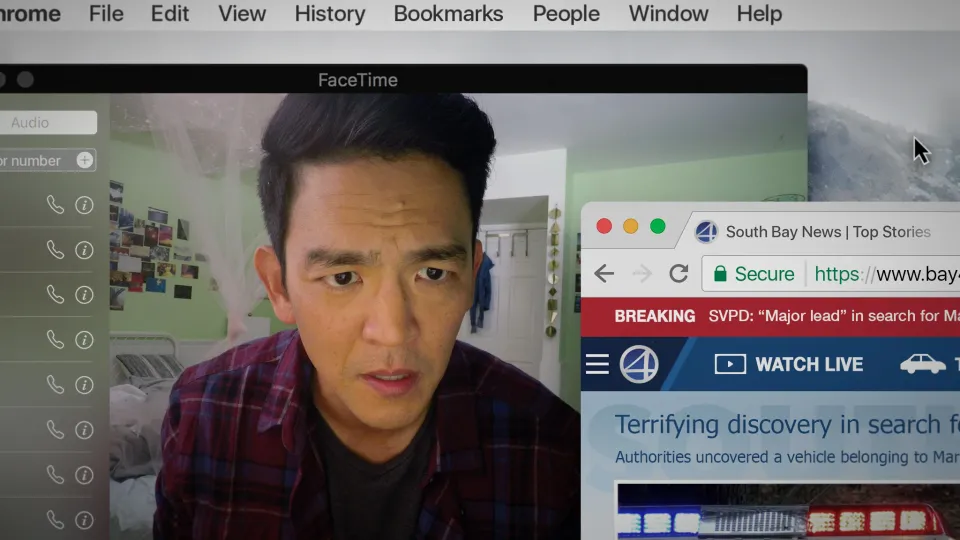

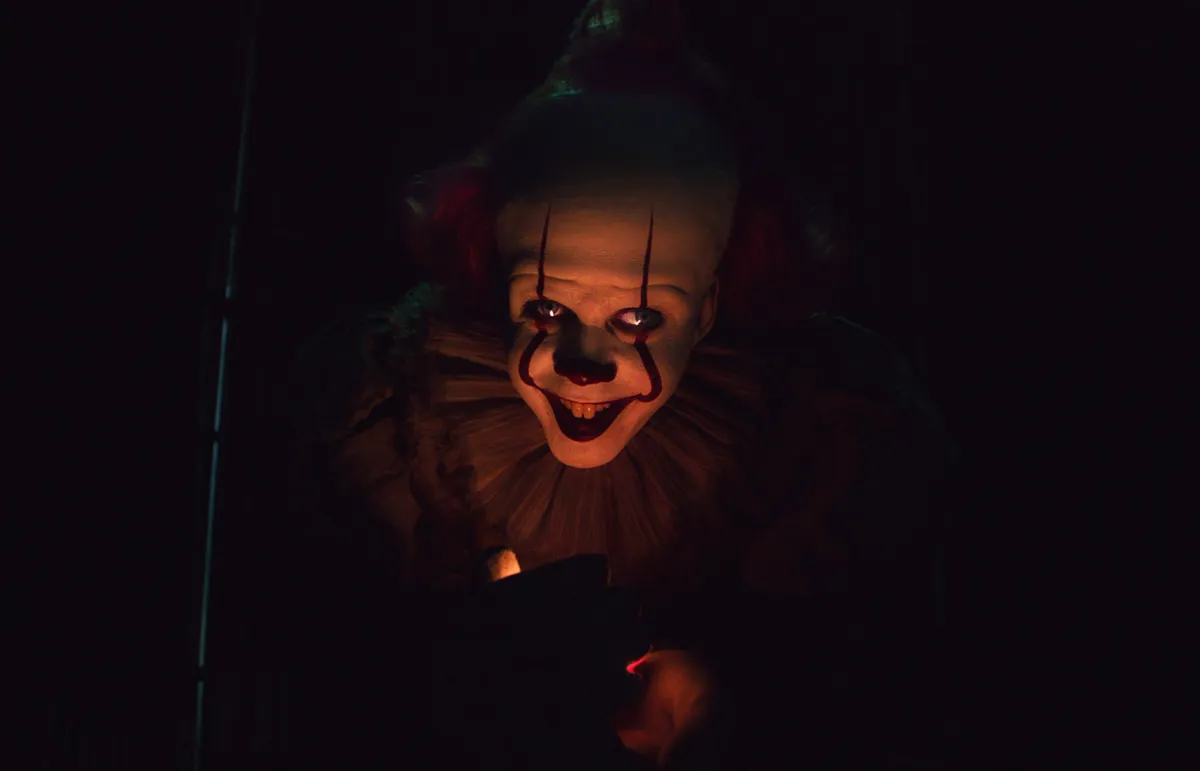

電影影評|《牠:第二章》恐怖外衣下的成長寓言

披著驚悚氛圍的劇情片,《牠:第二章》揭開人心最深的陰影,讓友情與記憶交織出浪漫又殘酷的結局。

對於《牠:第二章》,觀眾的評價一直都挺兩極的。

有人批評它過長、驚悚不足,也有人讚美它在恐怖故事的外殼下,包裹了一則關於人性與記憶的寓言。若要我給這部電影下一個定義,我更傾向稱它為「披著恐怖外衣的劇情片」。

因為在我看來,《牠:第二章》真正想說的不是「嚇人」,而是探討那些從小伴隨我們成長的陰影與恐懼,是否會隨著時間而消失?又或是,它們其實一直潛伏在心底,只等某天再次被喚醒。

《牠:第二章》影評

故事發生在二十七年後,魯蛇俱樂部的成員們早已長大成人,分散各地過著截然不同的人生。然而,當那名化身無數恐懼的存在「潘尼懷斯」再度甦醒,他們不得不回到德瑞鎮,繼續當年未竟的戰鬥。

表面上是一次恐怖冒險,但實際上它更像是一場關於「自我和解」的旅程。

片中並沒有一個單一的核心角色,每位成員都被賦予了同等重要的戲份。導演花了大量篇幅,描繪他們各自的恐懼,並安排潘尼懷斯以此為武器進行攻擊。

這樣的設計,不僅讓觀眾更貼近每個角色的內心,也提醒我們:

童年時未能解決的恐懼,並不會隨著時間自動消散。

正如電影《返校》裡那句經典台詞所說:「你是忘記了,還是害怕想起來?」

人物群像與「信物」的設計

《牠:第二章》最有趣的部分,便是「信物」的設計。每位成員必須尋找屬於自己的物件,並將其投入火焰,才能完成封印潘尼懷斯的儀式。這樣的安排表面上是一種儀式感,實際上卻有兩層意義:

- 為角色提供了補充背景故事的機會,讓觀眾理解他們為何如此害怕、為何在二十七年後依舊無法釋懷。

- 象徵著每個人必須正視並跨越自己的過去,否則無法真正「長大」。當所有人完成了這趟旅程,才足以並肩挑戰潘尼懷斯。

這也是我認為本片最成功的地方。電影並沒有把焦點放在單一英雄,而是讓整個魯蛇俱樂部在並肩作戰的過程中逐漸蛻變。

每個角色的經歷,看似分散卻環環相扣,最終在「面對恐懼」這個核心議題上匯聚成同一條線。

史丹利的死亡與信件的意義

電影裡最觸動我的情節之一,來自於史丹利的死亡。

他在接到麥可的電話後,選擇了自殺,因為他無法承受再次回到德瑞鎮的壓力。乍看之下,這像是一種逃避,但導演卻巧妙地在結尾,透過史丹利的遺書,賦予了這個角色另一層價值。

他告訴朋友們,自己之所以離開,是因為害怕拖累大家,而這封信只有當其他人勇敢跨越恐懼時,才會抵達他們手中。

這樣的設計極具巧思。史丹利的死亡,不再只是單純的犧牲,而是成為了魯蛇們重新凝聚的契機。他的離去,反而成就了其他人的勇氣。

恐怖片還是劇情片?

許多人對《牠:第二章》的爭議,正是「它到底算不算恐怖片?」就我的觀點來看,雖然電影確實有不少驚悚元素,但若單純把它當成恐怖片去期待「嚇人」效果,可能會失望。

因為本片更注重的是角色心理的探索,以及恐懼背後的象徵。

我們在觀影時,多半以「上帝視角」觀看角色的恐懼,於是恐怖感被弱化了。比起單純的驚嚇,我看到的更多是角色們內心的掙扎。正如「曾被蛇咬,見繩亦驚」的道理,那些恐懼未必真的具象存在,而是心裡始終無法磨滅的烙印。

這樣的定位,使得《牠:第二章》更接近劇情片,而非純粹的恐怖電影。

《牠:第二章》推薦嗎?

若你進場時期待的是一部能讓你嚇得心驚膽顫的恐怖片,那麼《牠:第二章》可能會讓你失望。

然而,如果你願意把它當成一部探討人性、友情與成長的劇情片來看,那麼它將會帶給你還不錯的娛樂性。

這部續集成功延續了《牠》的故事核心,將兒時的陰影與成人的現實巧妙交織,看到魯蛇們一群人的友情力量,同時面對著過去的恐懼,最終成功打敗潘尼懷斯,還有什麼比這個更浪漫的結尾呢?

《牠:第二章》導演

安迪馬希提

《牠:第二章》演員

詹姆斯麥艾維、潔西卡雀絲坦、比爾哈德、伊薩亞穆斯塔法、詹姆斯蘭森、傑伊雷恩、安迪賓、比爾史柯斯嘉德

《牠:第二章》故事大綱

距離他們首次與恐怖小丑潘尼懷斯的對決已經過了 27 年,魯蛇俱樂部的成員們早已長大並離開家鄉,直到一通毀滅性的電話,再次將他們召回德瑞鎮,迎來最後的對抗。

《牠:第二章》預告

關於更多恐怖電影推薦:

更多關於文案大叔的資訊:請點我。