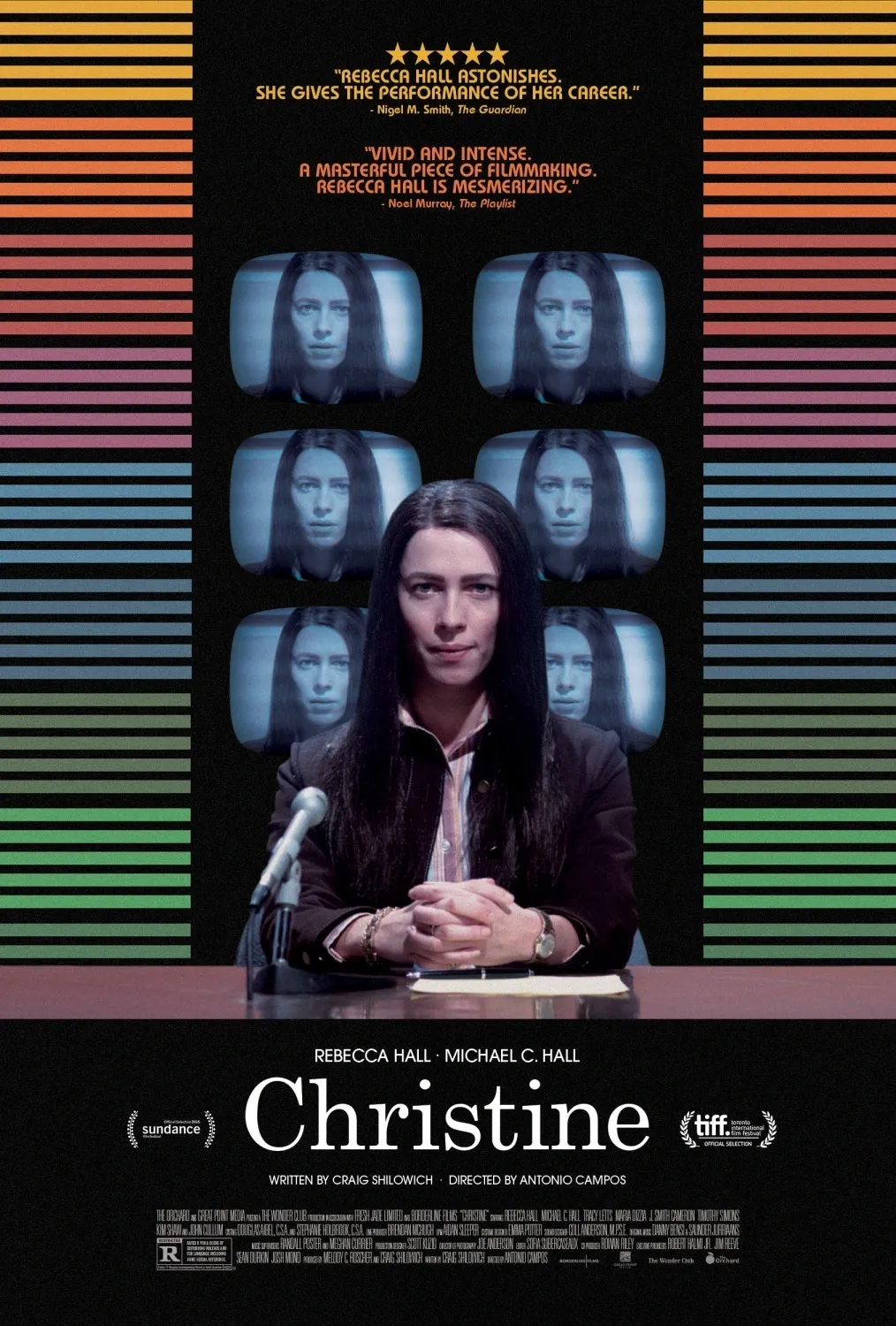

電影影評|《主播之死:克莉絲汀》血與收視率下的真實控訴

《主播之死:克莉絲汀》改編真實事件,揭露媒體收視率至上的殘酷,帶來令人毛骨悚然的真實震撼。

「令人感到非常驚悚」是我對於《主播之死:克莉絲汀》的第一個註解。這並不是一部虛構的作品,而是改編自真實事件。

正因如此,當畫面一次次推進到那場震撼全美的直播自殺時,我心裡的恐懼感與震撼感,都不只是來自影像本身,而是因為它揭露了某種難以迴避的現實。

這部電影並不單純是對一個新聞主播的描繪,它更像是一面鏡子,反映了我們所有人對媒體的需求與欲望,乃至於對血腥與刺激的渴求。

《主播之死:克莉絲汀》影評

克莉絲汀是一位優秀的媒體從業人員,她始終堅信新聞的核心價值,應該是將有意義的事情傳遞給觀眾。

但隨著電視新聞市場的競爭越來越激烈,觀眾的胃口被養大,他們更喜歡聳動的畫面與刺激的故事,而不是深度卻冷門的小眾議題。這種價值觀上的背離,讓她和職場環境之間產生了嚴重的摩擦。

當一次升遷的機會來臨,她嘗試改變自己的報導風格,試著符合主流媒體的需求。然而,在專業與良心的掙扎下,她無法放棄自己的原則。

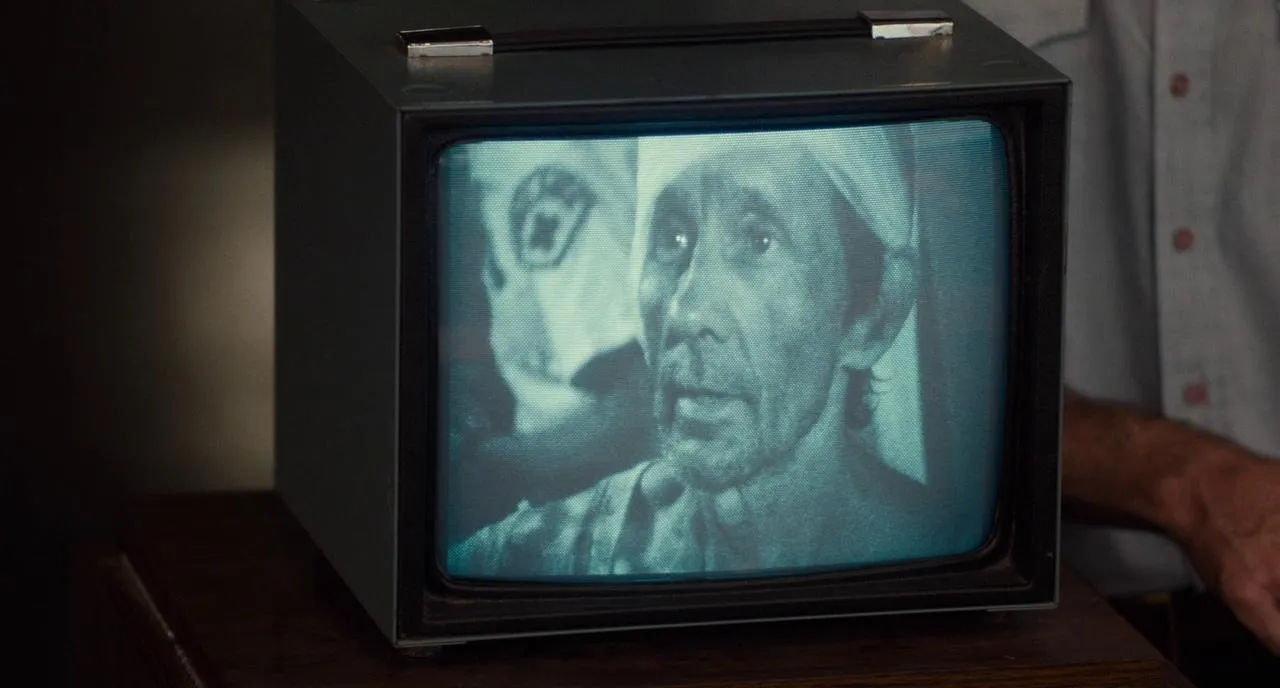

當她看見心儀的同事喬治獲得了升遷資格,並與另一位女主播一同被提拔時,這或許成了壓垮她最後的稻草。最終,她選擇在直播新聞的現場,用一聲槍響結束自己的生命,並留下那段毛骨悚然的話語,將血腥與死亡赤裸裸地呈現在觀眾眼前。

她說道:「現在,為遵守 WXLT 40 頻道一向即時為各位觀眾提供最快、最完整、以內臟與鮮血為賣點的報導原則,40 頻道將呈現電視史上第一次──嘗試自殺的獨家畫面。」這句話,直到今天仍像是一記警鐘,狠狠敲擊在觀者心上。

媒體的鏡像與觀眾的責任

在電影中,克莉絲汀的內心世界被細膩地建構起來:與上司的爭執、與同事的競爭、感情的失落與家庭的壓力,都成為催化她自殺的因素。

最令我印象深刻的一場戲,是她與上司爭執時,抓著一束假花吶喊:「假的,這都是假的。」這不僅是在質疑眼前的花朵,更像是在控訴整個媒體體制的虛偽。所謂的真相,被包裝成娛樂,建構在他人痛苦之上的歡笑,最終換算成的是冷冰冰的收視率。

而這份控訴並不僅止於媒體本身,更直接指向螢幕另一端的觀眾。媒體報導的走向,取決於收視率;收視率的來源,則是觀眾的選擇。

若觀眾偏好血腥與刺激,媒體就只能不斷迎合這樣的需求。某種程度上,克莉絲汀的死亡,或許也有我們觀眾的一份責任。

收視率至上的邏輯,直到今天依舊存在

四十多年過去,媒體生態似乎歷經了翻天覆地的變化,從傳統電視到網路直播,再到今日社群媒體與影音平台。

然而,無論形式怎麼變,最核心的邏輯卻絲毫沒有不同──收視率依舊是一切。只是「收視率」的名稱變了,換成「點閱率」、「流量」、「演算法推薦」,本質卻仍是用觀看次數來定義價值。

我們每天滑手機看到的推播新聞,往往仍是血腥事故、社會案件或八卦緋聞。理性的分析報導、深入的公共議題,依然被視為「不夠吸睛」而逐漸消失在首頁。

這正呼應了《主播之死:克莉絲汀》所描繪的那個時代:媒體人即便想做有意義的內容,也會因為點擊與曝光的壓力,被迫犧牲專業。

或許不同的是,現在的「收視率壓力」不再只由上司或新聞台加諸,而是更直接、更無形地來自觀眾自己。當我們選擇點擊那些刺激的標題,我們其實就在默默推動整個體系,讓它持續偏離新聞原有的價值。

換句話說,克莉絲汀當年無法承受的壓力,如今仍舊壓在許多新聞從業人員的肩上,只是表現形式更隱晦、更全面。

《主播之死:克莉絲汀》推薦嗎?

這是一部令人毛骨悚然的電影,不僅因為它重現了一段殘酷的真實歷史,更因為它道出了媒體生態背後的荒謬與殘酷。那場自殺前的獨白,既是對體制的控訴,也是對觀眾的質問。

我在觀影時不僅感受到恐懼,也感受到一種難以言喻的悲傷。因為在她結束生命的同時,她似乎也昭告世人:媒體若以收視率為唯一指標,那麼最後犧牲的,可能就是人性本身。

這樣的悲劇,不該僅僅被視為歷史,而應該是當下的警醒。

《主播之死:克莉絲汀》並非娛樂取向的劇情片,而是一種逼迫你去思考的影像紀錄。

它讓我們重新審視自己作為觀眾的角色:我們想要的究竟是「真相」還是「刺激」?或許,只有當我們的答案改變了,媒體的走向才會隨之改變。

《主播之死:克莉絲汀》導演

安東尼奧坎波斯

《主播之死:克莉絲汀》演員

瑞貝卡豪爾、麥可·C·霍爾、崔西雷慈、瑪麗亞黛茲亞

《主播之死:克莉絲汀》故事大綱

在佛羅里達州薩拉索塔,敬業的記者克莉絲汀查布克在追求社會正義報導的理想與觀眾對聳動新聞的需求之間掙扎。

當她在個人與職業上都感到挫折時,最終在一場直播節目中做出致命的決定。

《主播之死:克莉絲汀》預告

(延伸閱讀:更多其他主題系列)